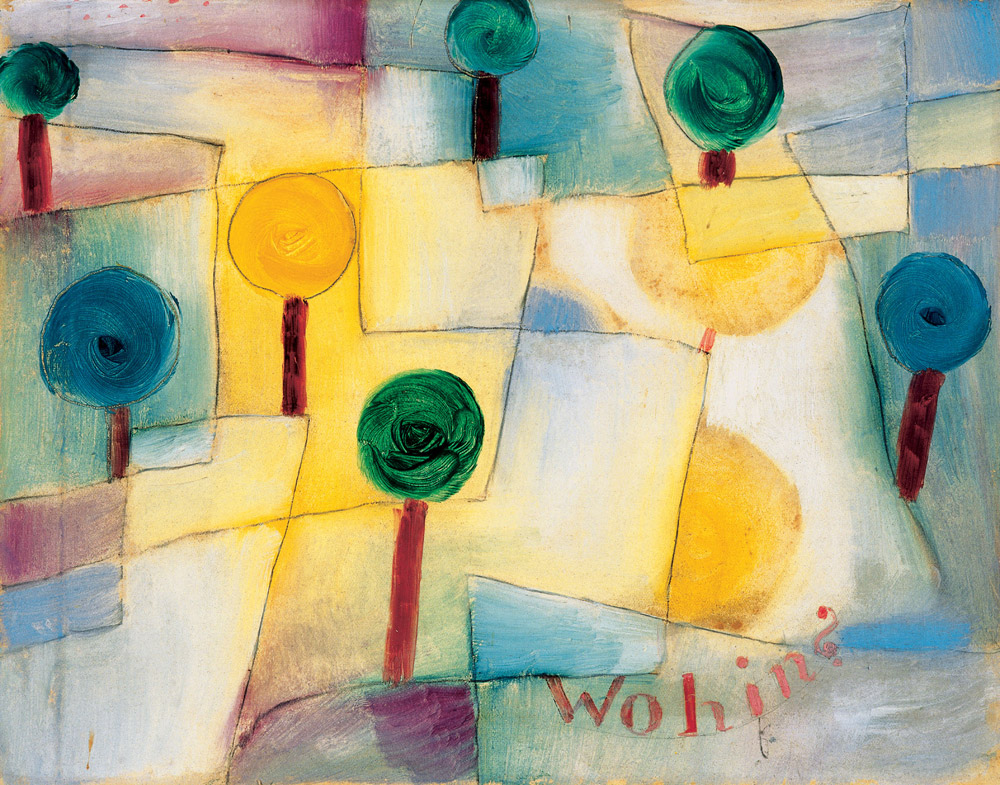

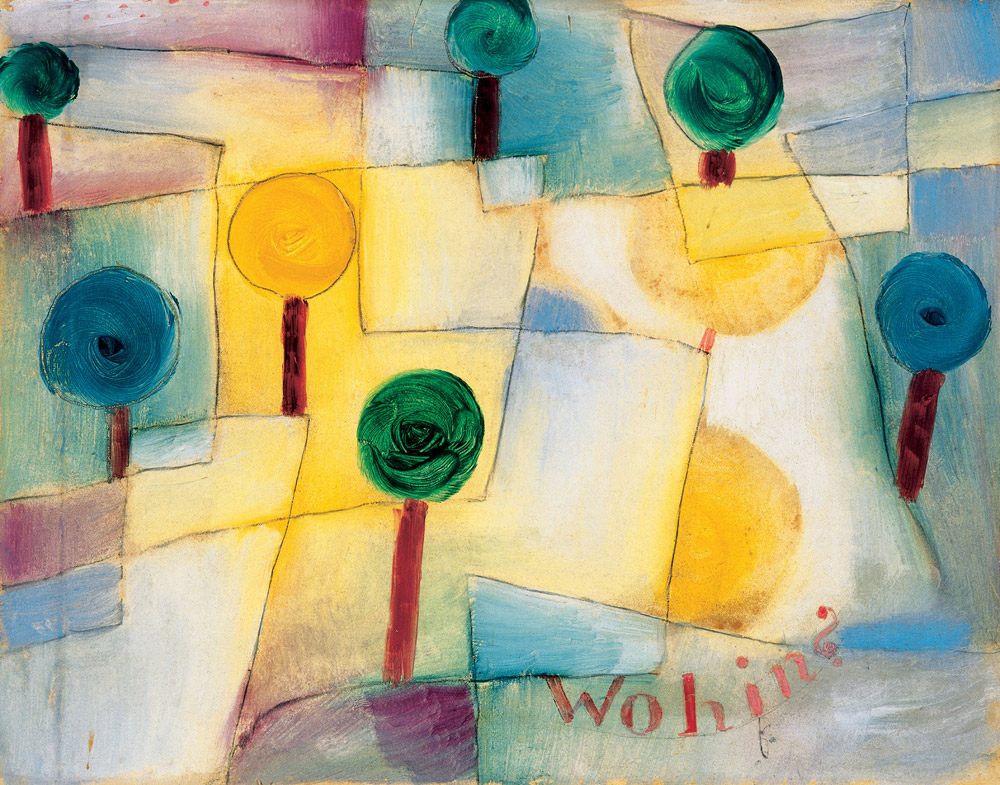

Una sinagoga a Gerusalemme

E la spianata delle moschee

In quasi tutte le istituzioni cattoliche è previsto che ci sia una cappella; analogamente, in molte di quelle ebraiche, è presente una sinagoga. Non fa eccezione la Facoltà di Humanities dell’Università ebraica di Gerusalemme sul Monte Scopus. In essa vi è però un particolare che la rende unica al mondo. Per comprenderlo occorre percorrere una duplice strada: dapprima bisogna guardare alla storia dell’Università inserita nella più ampia vicenda della presenza ebraica in Palestina; in secondo luogo è opportuno dare uno sguardo alla consueta struttura di una sinagoga.

L’idea di fondare una università ebraica è radicata nell’intreccio tra movimento sionista e cultura accademica mitteleuropea. Per quanto già allora ci fossero degli antecedenti, la prima corposa indicazione in tal senso emerse nel congresso sionista di Basilea del 1897. Negli anni seguenti il discorso si sviluppò grazie all’apporto di personaggi della levatura di Chaim Weizmann, chimico e futuro primo presidente dello Stato d’Israele, e del filosofo Martin Buber.

Nel congresso sionista del 1913 scoppiò quella che, in seguito, fu denominata «la guerra delle lingue». Una corrente, ritenendo che l’ebraico moderno fosse ancora troppo poco formato per raggiungere uno status scientifico in discipline non attinenti alla religione, propendeva perciò per il tedesco; l’altro orientamento, alla fine vincente, optava per l’ebraico. La lingua era diversa, tuttavia da entrambe le parti l’impostazione ricalcava ancora da vicino l’impianto dell’accademia tedesca.

L’università ebraica di Gerusalemme fu fondata nel 1918 da Weizmann e da Albert Einstein. Il campus del Monte Scopus, dal canto suo, fu inaugurato solennemente cent’anni fa, nel 1925, in un’epoca in cui la presenza ebraica nella Palestina mandataria era ancora ampiamente minoritaria. Sigmund Freud vide in quella istituzione la sintesi tra il radicamento ebraico nella terra dei padri e gli apporti culturali elaborati nella diaspora. Gli ebrei stavano ritornando alla loro patria fisica arricchiti dalle lezioni della loro storia.

Nel suo discorso inaugurale, Weizmann sottolineò il fatto che suonava paradossale fondare un centro di «sviluppo intellettuale e spirituale» in una terra in cui mancavano ancora infrastrutture materiali di base, «ma per chi conosce l’anima ebraica non è un paradosso. È vero, i grandi problemi sociali e politici ci stanno ancora di fronte e richiedono la loro soluzione. Noi ebrei sappiamo che quando alla mente è concesso di esprimersi pienamente, quando abbiamo un centro per sviluppare la coscienza ebraica, allora realizzeremo, contemporaneamente, le nostre necessità materiali».1

L’istituzione crebbe fino a quando, dopo la nascita dello Stato d’Israele (1948), a seguito della prima guerra arabo-israeliana il Monte Scopus entrò sotto il controllo giordano. L’Università, già allora non limitata a quella sede, non cessò però di esistere e si sviluppò in altri luoghi. Un nuovo campus fu costruito a Givat Ram nella Gerusalemme ovest. Sopraggiunse la Guerra dei sei giorni del 1967, grazie alla quale tutta Gerusalemme passò in mano israeliana: il Monte Scopus tornò a essere il cuore storico dell’istituzione.

L’eccezionalità della Hecht synagogue

Fin dal suo sorgere, storicamente difficile da precisare, quello sinagogale fu un tipo di culto costituito solo dalla proclamazione della Parola, un inedito nel mondo antico. Pur essendo largamente antecedenti alla distruzione del Secondo Tempio (70 d.C.), le sinagoghe, per la loro peculiarità di essere incentrate sulla Parola e slegate da una gestione sacerdotale, svolsero una funzione fondamentale nell’affermarsi di una vita ebraica nel corso dei lunghi secoli della diaspora.

La mancanza sia della componente sacrificale sia del collegamento con un determinato luogo sacro, consentirono (e consentono) alle sinagoghe di sorgere ovunque; per impiantarle bisogna rispettare poche regole. Due sono le caratteristiche principali. Ogni aula sinagogale ha un paio di punti di riferimento spaziali insostituibili: l’aròn – l’armadio sacro in cui sono custodite una o più copie manoscritte della Torah (Pentateuco) –; e la tevàh (o bimàh), il pulpito destinato alla lettura del rotolo. In altri termini, si può parlare, da un lato, di Torah custodita e, dall’altro, di Torah proclamata. In ogni caso è unicamente la presenza del Sefer Torah (Libro della Torah) a rendere sacro quello spazio.

L’aròn è posto sulla parete che guarda verso Gerusalemme, in Italia convenzionalmente fatta coincidere con l’Oriente. La proclamazione della parola dalla tevàh avviene mentre si è rivolti nella direzione dell’aròn; il lettore, quindi, dà le spalle all’assemblea mentre il suo volto è diretto verso la città di Davide. Il rotolo è addobbato in modo da richiamare i paramenti sacerdotali legati al culto che si svolgeva nel distrutto santuario di Gerusalemme. Colte sotto questa angolatura, le sinagoghe, nella loro diversità rispetto all’antico Tempio, sono architettonicamente strutturate in modo interconnesso con la speranza messianica di un futuro ritorno a Sion. Tanto la conformazione spaziale quanto la voce che proclama la Parola sono orientate in quella direzione.

Vi è un’eccezione alla struttura comune a tutte le sinagoghe, ed è costituita proprio dalla Hecht synagogue della Facoltà di Humanities dell’Università ebraica di Gerusalemme. Si tratta di una particolarità che travalica l’aspetto puramente architettonico. La sinagoga, progettata da Ram Karmi, fu inaugurata nel 1981, ossia l’anno dopo la promulgazione della legge israeliana (non riconosciuta internazionalmente) che stabiliva Gerusalemme, una e indivisibile, capitale dello Stato. I fatti storico-politici sono tutt’altro che estranei al nostro discorso.

La sinagoga, rivolta verso Occidente, ha l’aròn ubicato lateralmente e non già sulla parete di fondo. Al posto della collocazione consueta vi è una vetrata rivolta verso il luogo dove sorgeva il Tempio e dove, ora, sono situate la Cupola della roccia e la moschea di Al-Aqsa. Il monte del Tempio (come lo chiamano gli ebrei) è visto da un luogo ancor più elevato. In un certo senso, nella Hecht synagogue gli occhi prevalgono sull’udito. Se così si potesse dire, la conformazione della sinagoga esprime, da parte israeliana, l’ambivalenza del «nostra non nostra» riservata all’area vista attraverso il finestrone.

Dopo il 1967 qualcosa è mutato in modo profondo: dall’alto è dato osservare il luogo di una città ritenuta tutta israeliana. Tuttavia, per altri versi, la realtà non è cambiata. La responsabilità dei luoghi santi musulmani (al-Haram al-Sharif), confermata dagli accordi israelo-giordani del 1994, è tuttora di spettanza di un Waqf (pia fondazione islamica) controllato dal regno di Giordania. È previsto che gli ebrei possano accedere a quanto da loro definito Har ha-Bait (alla lettera, Monte della Casa) solo in qualità di turisti, mentre è a loro precluso di pregarvi.

Nella sinagoga del Monte Scopus ci si trova ancora su una soglia che da tempo alcune componenti israeliane, sostituendo, per così dire, i piedi agli occhi, vorrebbero superare. Esempi anche recenti non ne mancano. L’ultimo lo si deve al ministro della Sicurezza nazionale Ben-Gvir, salito a pregare al monte del Tempio il 3 agosto scorso. La data diviene più significativa se si guarda al calendario ebraico. Quel giorno corrispondeva al 9 di av (in ebraico Tisha be-Av), la festa luttuosa nella quale la liturgia, con la preghiera e il digiuno, ricorda la doppia distruzione del santuario di Gerusalemme. Ben-Gvir, al posto di un rito che congiunga il rimpianto con l’attesa, ha dato corpo a una provocazione costituita da una pseudo-preghiera piegata a scopi politici in cui i piedi hanno preso il posto degli occhi.

Le Benedizioni

La preghiera più importante della liturgia sinagogale quotidiana è costituita dalle Diciotto benedizioni. La quindicesima benedizione, diretta a chiedere la venuta del Messia, è significativamente preceduta da quella dedicata alla riedificazione di Gerusalemme:

«Dimora in Gerusalemme, tua città, / come hai promesso, e presto ristabilisci in essa / il trono di Davide, tuo servo, / riedificala come costruzione eterna / presto ai nostri giorni! / Benedetto sei tu, Signore, che edifichi Gerusalemme».

Nel rito italiano nel giorno di Tisha be-Av, subito prima di questa, si recita un’altra formula: «Benedetto tu Signore consolatore di Sion tua città e del suo popolo in cordoglio».

La provocatoria e pseudo-orante rivendicazione di Ben-Gvir è radicalmente antitetica allo spirito che anima tuttora il rito sinagogale del 9 di av. La sua è stata una presenza che va contro sia ad accordi sottoscritti sia allo spirito del rito tuttora in vigore. Non è la prima volta, e tutto lascia prevedere che non sarà neanche l’ultima, in cui il radicalismo religioso si oppone ad alcuni fondamenti della propria stessa religione. Sul Monte Scopus, la Hecht synagogue è ancora sulla soglia. Tuttavia è legittimo chiedersi se gli occhi non facevano già parte di un processo che ha progressivamente dato sempre più spazio ai piedi.

1 «Chaim Weizmann on Hebrew University’s Opening». Jewish Virtual Library, American-Israeli Cooperative Enterprise.