Si batteva il petto

XXX domenica del tempo ordinario

Sir 35,15-17.20-22; Sal 34 (33); 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14

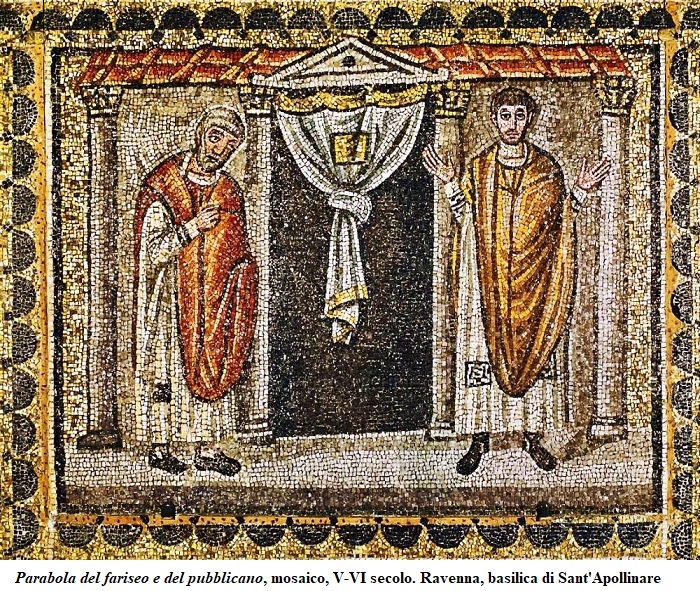

Le parabole evangeliche sono, la maggior parte delle volte, prese dalla vita quotidiana; o al più, come quella di domenica scorsa (la vedova che chiede giustizia, cf. Lc 18,1-8), da alcune circostanze particolari dell’esistenza collettiva. Il fatto che una parabola prenda lo spunto dall’atto di rivolgersi a Dio è invece un’eventualità pressoché unica: è quanto avviene nel caso della preghiera del fariseo e del pubblicano (cf. Lc 18,9-14).

Il genere letterario parabolico espone qualcosa per alludere a qualcos’altro. La parabola «profana» della vedova e del giudice comunicava la necessità di pregare senza stancarsi mai (cf. Lc 18,1); quella «sacra» del pubblicano e del fariseo stigmatizza alcuni «che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri» (Lc 18,9). Nel primo caso i rapporti interumani servono a indicare il modo di relazionarsi con Dio, nel secondo l’andamento è, per alcuni versi, quasi opposto: la preghiera mira a indicare la maniera con cui occorre rapportarsi con gli altri.

La parabola termina con una paradossale (ma tutt’altro che infrequente) esaltazione dell’umiltà (Lc 18,14; cf. Lc 14,11). Ci chiediamo: non è già una manifestazione di divina umiltà il fatto che Gesù trasformi il pregare in una parabola finalizzata a indicare con quale occhio occorre guardare agli altri? Dio è umile, non gli importa di essere ringraziato (lo fa anche il fariseo), quello che gli sta a cuore è che, quando si prega, non si disprezzino altre persone.

Sia il fariseo sia il pubblicano salgono al tempio per pregare. Entrambi entrano in rapporto diretto con Dio. Nessuno dei due cerca una mediazione sacerdotale, né l’uno né l’altro si trovano nel tempio per commissionare sacrifici a loro favore; entrambi vi si recano per parlare direttamente con Dio. In ebraico e in aramaico c’è solo il «tu», quindi la questione non si pone; tuttavia resta vero che anche noi nella nostra lingua ci rivolgiamo a Dio senza usare la forma che impiegheremmo nei confronti di ogni alta autorità religiosa o civile. A Dio non diamo del «lei».

«O Dio, ti ringrazio» esclama il fariseo. L’intimità e il ringraziamento sono entrambi mal diretti. Il fariseo prega a tu per tu ma, quando dice «grazie», introduce un paragone che rende evidente il suo non aver compreso il cuore di Dio. Ringrazia perché Dio non l’ha fatto come «gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano» (Lc 18, 11). Il fariseo è nel tempio, parla con Dio, ma si confronta con gli altri. Si accorge perfino del pubblicano che pur sta a distanza (cf. Lc 18,13). Quella che gli riempie l’animo è la volontà di confrontarsi concorrenzialmente con altre persone.

Sulla bocca del pubblicano non appare alcun confronto. Egli non indulge a professare, con falsa modestia, che è più peccatore degli altri. Quanto gli preme è di riconosce semplicemente il proprio peccato davanti a Dio. Sulle sue labbra possiamo ben porre le parole del salmo: «Contro di te, contro di te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto» (Sal 51,6). Il pubblicano non dice: «confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli». Il suo non è un atto liturgico: è solo un’assunzione in prima persona della propria responsabilità. Nel tempio, luogo del culto sacrificale, il pubblicano è come se pronunciasse altre parole del Miserere: «Tu non gradisci il sacrificio; se offro olocausti tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi» (Sal 51,18-19).

La profonda contrizione di un cuore affranto si muta in sacrificio efficace per espiare le proprie colpe. Lo esprime bene un passo rabbinico: «Ciò che Dio considera inidoneo al sacrificio di un animale, lo considera idoneo in un uomo. In un animale infatti egli dichiara inidoneo al sacrificio un membro spezzato o mutilato (cf. Lv 22,22); in un uomo, al contrario, egli dichiara idoneo un cuore spezzato e abbattuto (cf. Sal 51,19)» (Pesiqta de Rav Kahana, 158b).

Quando si confessano a Dio le proprie colpe occorre assumersene la responsabilità in prima persona; bisogna battersi il petto (cf. Lc 18,13) al fine di lacerarsi metaforicamente il cuore (peraltro nell’ebraico biblico non c’è una parola specifica per dire «petto» e al suo posto si usa appunto «cuore», cf. Es 28,29). E gli altri? Non li si nomina, ma certo di sicuro neppure li si disprezza.