Ogni giustizia. Omelie con voce di donna (Anno A)

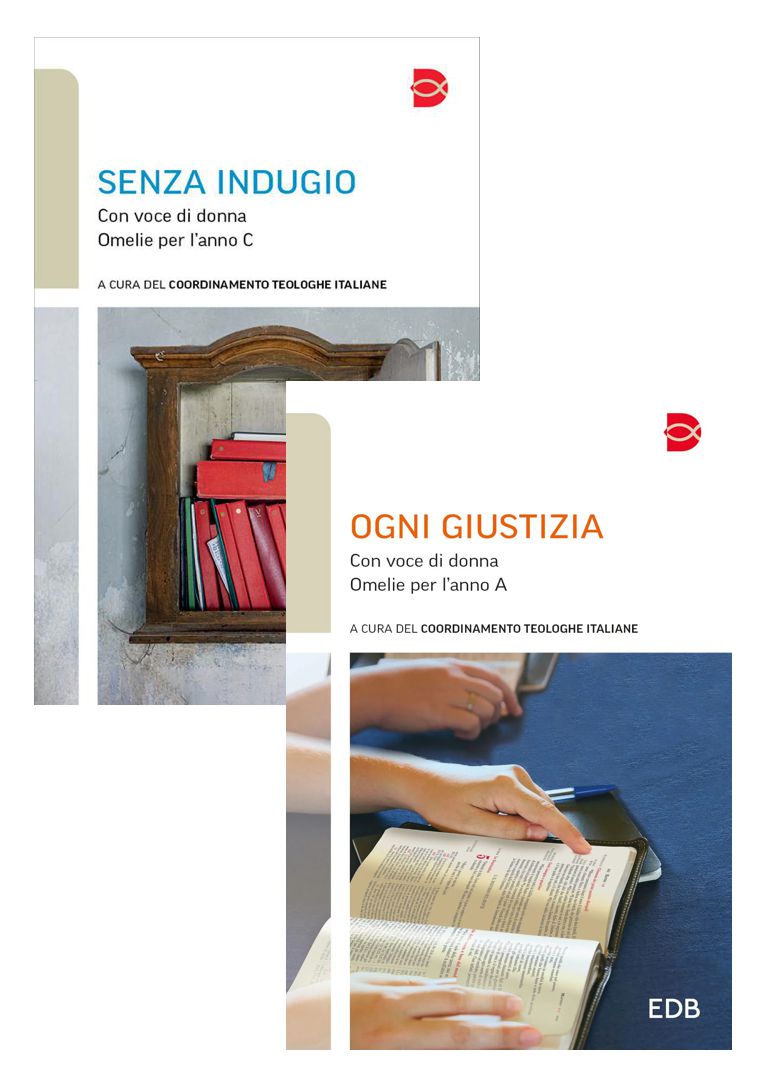

Con il titolo Ogni giustizia, è uscito per i tipi di EDB il secondo volume delle tracce per omelie prodotte coralmente dal Coordinamento delle teologhe italiane (CTI).

«Oh le parole prigioniere / che battono furiosamente / alle porte dell’anima» (Antonia Pozzi)

È arrivato il momento opportuno per farle uscire, queste parole, anche se il «furiosamente» ci fa storcere un po’ la bocca, non è certo nell’estetica teologica corrente, figuriamoci. Pure concediamolo, perché è Antonia Pozzi, e non solo perché è lei, ma per noi.

Il tempo opportuno

È davvero il tempo opportuno per fare uscire le parole, con decisione e convinzione. Da anni il CTI cammina con il passo di chi ha scelto di «smascherare i cattivi infiniti che occultano nel neutro i propri presupposti», esponendosi alla presa in carico, consapevolmente ecclesiale, del discorso teologico, nelle sue varie articolazioni e livelli. Qui il discorso e la relativa «presa in carico» si riferisce all’omelia, il genere più noto di discorso pastorale che, ricordiamolo, alle donne-in-quanto-donne, pur se teologhe, non è ancora permesso pronunciare pubblicamente nelle messe e, in genere, nelle celebrazioni liturgiche (ci sono forse eccezioni… che più che mai confermano la regola).

Senza indugio e Con giustizia

Senza indugio e Con giustizia

Se Senza indugio – il primo volume delle omelie «Con voce di donna» uscito l’anno scorso, anno C del calendario liturgico – segnava l’avvio del nuovo importante progetto, il secondo libro Ogni giustizia. Omelie per l’anno A, sempre «con voce di donna», fresco di stampa, riafferma la bontà dell’idea e ne rafforza il significato. Anche questo ha un titolo che si staglia, brevissimo, incisivo, lo si memorizza facilmente; del resto, è un libro di omelie e se dischiude, a partire dal titolo, una possibilità di memorizzazione è cosa buona… quante parole ricordiamo delle omelie che ascoltiamo?

L’anno scorso durante una presentazione di Senza indugio si è detto che il titolo rifletteva il «tono», il senso di «sollecito movimento» che le pagine dell’evangelista Luca imprimono nell’ascoltatore e nel lettore, ma anche, si è detto, che le parole escono senza indugio perché la vita preme e non fa bene accoccolarsi in una sorta di torpore, che vediamo magari in certi assetti ecclesiali.

Certamente la vita non ha smesso di premere e le parole del Vangelo ci danno una bella sveglia perché «ogni giustizia» sia adempiuta e perché il «giusto vivrà della fede».

Come si segnala nell’introduzione, il Vangelo di Matteo ci raggiunge fin dalle prime pagine con queste parole di Gesù che risalgono tra il vocìo, forse rumoroso, forse inquieto, delle persone che accorrevano per farsi battezzare da Giovanni e la voce lacerante (anche un po’ furiosa?) del Battista che proprio non comprende, almeno all’inizio, perché Gesù voglia essere battezzato da lui.

Spesso le parole sono così, «battono alla porta dell’anima», salgono e scendono, corrono, stanno mute ma chiedono la nostra voce, non se ne stanno lì inerti.

Si può plausibilmente ritenere che la spinta profonda per la scrittura delle omelie da parte delle teologhe del CTI sia proprio «questo essere delle parole» che premono per uscire, che vogliono assomigliare, insomma, a quella Parola che tanto si è esposta da farsi carne.

«Parola di Dio» diciamo alla fine di ogni lettura durante la messa (lo spazio/tempo canonico per l’omelia), anche per significare che ciò che è stato proclamato non è cosa fatta da noi, mentre è tutta per noi.

Parole di uomini (maschile non sovra-esteso) ascoltiamo durante l’omelia, parole che generate dalla Parola del Signore ne assumono l’appello per un compito preciso: donare quella Parola che, dall’«intero» che è, si fa spezzare, si fraziona secondo una misura adeguata, giusta, per ciascuna, e ciascuno, di noi.

Lo spazio della Parola come spazio comune

Non pronunceremo (pubblicamente) queste omelie, ma le leggiamo, le riflettiamo, ci pensiamo, in un certo modo le agiamo. Non ci siamo e non ci faremo escludere da questo spazio della parola, uno spazio comune in cui esprimersi su ciò che abbiamo in comune.

In questo senso, la scrittura delle omelie per l’anno liturgico è un atto politico; ma oggi i tempi sono avarissimi rispetto alla «politica» e a tutto l’immenso plesso di significati che questa parola evocava, per cui è imbarazzante perfino pronunciarla.

Tuttavia ne ritrovo una traccia nell’Introduzione a Ogni giustizia: «Ogni scrittura che idealmente torna a farsi voce è parte di una vasta trama e dà vita a nuove tenaci, anche se provvisorie, comunità».

I colloqui proposti in queste pagine – colloquio è il significato etimologico della parola omelia, come viene ricordato – ci accompagnano nelle stagioni che attraverseremo nell’anno liturgico che, come sappiamo, è fatto di tempi qualitativamente scanditi piuttosto che di date numericamente individuate: ferie, feste, solennità (e meno male che la liturgia mantiene la numerazione romana, che ci dice un numero-in-relazione!).

È lungo questi giorni che i Vangeli ci mostrano l’adempimento della giustizia secondo le parole dette da Gesù all’inizio della sua vita pubblica, là sul Giordano davanti al Battista e alla folla inquieta, la giustizia che scava nei desideri, riassetta le speranze, attiva il nostro sensus fidelium rinnovando la com-passione e la capacità spirituale di discernere il giusto dall’ingiusto.

È lungo questi giorni che chi legge o ascolta le omelie proposte si sente interpellare «perché vicende e affetti, scienze e desideri, consensi e dissensi escano dalle pagine e tornino a pulsare di vita».