Dall'etica cristiana alla teologia morale (e viceversa)

L’irruzione di problemi sul flusso senza interruzione dell’etica cristiana costituisce l’etica teologica, che ha il compito di far funzionare meglio il circuito.

Con etica cristiana s’intende spesso l’esigenza morale vissuta e annunciata da Cristo (...) chi si vuol formare un chiaro giudizio [su di essa] non può fare a meno di elaborare a partire dal Nuovo Testamento il modo come Cristo ha percepito ed esplicitato l’esigenza morale.

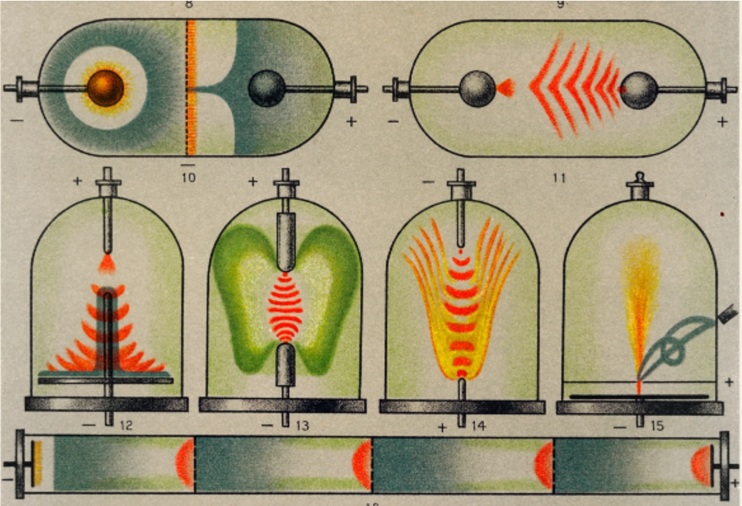

A circuito chiuso

Con queste parole più quarant’anni fa il teologo morale di Münster Bruno Schüller, nel suo Der menschliche Mensch. Aufsätze zur Metaethik und zur Sprache der Moral (L’essere umano. Saggi sulla metaetica e il linguaggio della morale), asseriva un’evidenza: vuoi sapere di che cosa si tratta quando c’è da veder chiaro su cosa sia l’etica cristiana? Guarda Cristo così come viene presentato nelle pagine neotestamentarie.

La risposta è a circuito chiuso, ovvero la direzione è segnata, e la corrente di pensiero e parola fluisce senza interruzioni, permettendo il funzionamento dei comportamenti morali come fossero lampadine o motori che si accendono e si spengono al giro di un interruttore.

A circuito aperto

A circuito aperto

Con le medesime parole, però, il nostro teologo morale dava una risposta a circuito aperto, ovvero indicava un’interruzione nel percorso di chi vuole distinguere il modo come Cristo ha percepito l’esigenza morale e la conoscenza su di essa.

È in questa interruzione della corrente che l’etica teologica compare come irruzione nell’apparente fluire di un pensiero che corre dall’interruttore al dispositivo a cui è collegato, al fine di mostrarsi attrezzata al cospetto di una certa filosofia morale che la vuole collocata nel vano della cassetta degli attrezzi dedicato alle teorie dell’etica delle prescrizioni divine.

Irrompere interrompendo

Chi non tiene a critica distanza/distinzione l’etica cristiana dall’etica teologica rischia di fare la stessa esperienza di chi guarda dall’alto un appezzamento di terreno verdeggiante: vedrà solo una forma geometrica di colore omogeneo senza le policromie tipiche di un terreno in erba quando lo si calpesta.

Non a caso l’etica teologica è guardata in tralice da alcuni filosofi, come quell’etica delle prescrizioni divine, che in parte stabilisce che ciò che dobbiamo fare è seguire le norme emanate da Cristo, quelle dell’amore e delle beatitudini tanto per intenderci, che sono tra i più noti esempi di principi morali anche per i più lontani e feroci detrattori dell’etica cristiana.

L’irruzione di problemi sul flusso senza interruzione dell’etica cristiana, a partire dal suo annunciarsi fino al suo mettersi in pratica, costituisce l’etica teologica, la quale più interrompe il flusso di corrente e più risulta all’altezza del suo compito: far funzionare meglio il circuito.

Con una postura metodologicamente problematica assume l’evidenza del circuito aperto e volutamente lo chiude, interrompendo un percorso che altrimenti sarebbe tanto semplice quanto ingenuo e soprattutto più problematico della sua stessa postura, evitando che appaia non solo inintelligibile agli occhi dei filosofi, ma anche poco utile agli occhi degli stessi credenti.

Esemplificare e diradare

Per esempio: posto che all’etica teologica toccasse di essere collocata tra le etiche della prescrizione divina, ciò non depone automaticamente in favore dell’idea secondo cui il dovere sia fondato sui comandamenti divini, bensì a porre in rilievo un problema di cui si percepisce la portata cruciale: come evitare la possibilità che qualcosa che si ritenga evidentemente sbagliata possa essere giusta, se non si può escludere per principio che l’interruttore possa essere un altro, ossia se il comando divino nella sua libertà possa prescrivere diversamente? Come garantire la giustezza di un atto ritenuto assolutamente sbagliato se Dio è libero di cambiare idea

L’etica dei comandamenti divini non è una critica mossa alla teologia se la teologia la assume seriamente, ma un’occasione di chiarirsi. Questo è solo uno dei numerosissimi esempi di quella che qui ho chiamato postura metodologicamente problematica la quale, come un delta, dirama un flusso di altre questioni: il fatto che un fatto morale venga accettato significa che ne abbiamo conoscenza? Quanto l’etica teologica presta attenzione a chi lo nega e quanta energia infonde perché venga giustificato? Quanta attenzione pone agli elementi di una teoria morale e quanto impegno profonde per porre a tema le domande latenti e le risoluzioni facili? Quanta coscienza nutre delle proprie teorie a livello fondazionale e sul piano del come dobbiamo agire?

Voglio diradare un po’ quella che sembrerebbe una nebulosa e fare un secondo esempio, stavolta non sul piano fondazionale, ma sul piano decisionale (che dovrebbe pure essere più familiare a chi tiene memoria degli argomenti classici di teologia morale fondamentale): mentre i teologi s’impegnano energicamente per circoscrivere la natura di un «atto», quanta responsabilità ha la non chiara assunzione di elementi che provengono da teorie morali diverse?

Si sta trattando di comprendere come sia giusto agire attraverso l’analisi della natura e delle inclinazioni dell’uomo buono oppure ciò che costituisce l’obiettivo principale è apprendere le norme dell’agire corretto? In quali termini ne parliamo: nei termini dello scegliere un mezzo conveniente all’obiettivo prefissato oppure nei termini di un soggetto che si autodetermina liberamente?

Sono aspetti di teorie morali diverse, la cui diversità va appresa non per scegliere l’una o l’altra, ma per comporre un quadro più ampio possibile e chiudere il circuito dopo queste capitali aperture.

Pietro Cognato insegna Teologia morale e bioetica presso la Facoltà teologica di Sicilia e l’Istituto di studi bioetici S. Privitera. Tra le sue opere Fede e morale tra tradizione e innovazione. Il rinnovamento della teologia morale (2012); Etica teologica. Persone e problemi morali nella cultura contemporanea (2015). Morale autonoma in contesto cristiano (2021). Ha curato inoltre diverse voci del Nuovo dizionario di teologia morale (2019).